Quando entrei na Faculdade de Medicina a sistemática mudou, em tudo e por tudo; mudou a forma de frequentar a escola, a anotação das presenças e das faltas, a maneira como eram apresentadas as aulas e a forma das provas. É natural ter sentido a diferença, não apenas eu, calouro como era, mas os meus colegas todos, vindos da escola secundária e habituados – eles e eu – a um regime bem diferente, desde a chamada aos exames de fim de ano. E nesse novo jeito de ser fui me integrando aos poucos, à medida que os dias se passavam, seguindo o milenar suceder das manhãs nem sempre ensolaradas e das noites sempre escuras. Aulas na faculdade, todos os dias, nos dois expedientes. À noite, invariavelmente, o estudo para que as matérias ficassem atualizadas. E nessa pisada algumas das provas foram pitorescas, senão quixotescas.

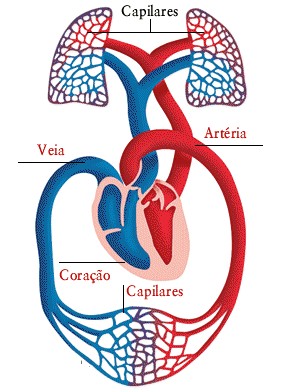

Quando entrei na Faculdade de Medicina a sistemática mudou, em tudo e por tudo; mudou a forma de frequentar a escola, a anotação das presenças e das faltas, a maneira como eram apresentadas as aulas e a forma das provas. É natural ter sentido a diferença, não apenas eu, calouro como era, mas os meus colegas todos, vindos da escola secundária e habituados – eles e eu – a um regime bem diferente, desde a chamada aos exames de fim de ano. E nesse novo jeito de ser fui me integrando aos poucos, à medida que os dias se passavam, seguindo o milenar suceder das manhãs nem sempre ensolaradas e das noites sempre escuras. Aulas na faculdade, todos os dias, nos dois expedientes. À noite, invariavelmente, o estudo para que as matérias ficassem atualizadas. E nessa pisada algumas das provas foram pitorescas, senão quixotescas. Na disciplina de fisiologia esperava sentado a minha vez de ser examinado pelo grande mestre que foi Nelson Chaves, enquanto um colega de turma respondia às questões. O professor, com aquele jeitão manso de ser, indagou: “Meu filho! Qual a importância dos hormônios?”. E o colega, sem mais delongas: “Mestre! Se eu for dizer da importância dos hormônios, por ser apenas um estudante de medicina e por isso mesmo um humilde aprendiz, estarei desfazendo de substâncias tão importantes para o corpo humano!”. Nelson Chaves, sem perder a fleuma, foi taxativo: “Você não sabe de nada! Vou lhe fazer uma pergunta de anatomia! Como se chama uma artéria que nasce no coração, desce pelo tórax, entra no abdômen e se divide em duas?”. Ora, amigo leitor, é clara a resposta – a aorta –, mas o interlocutor de ocasião do mestre Chaves ignorava o maior de todos os vasos, respondendo na lata: “Coronárias!”. E o professor: “Zero, meu filho! Volte na segunda época!”.

Na disciplina de fisiologia esperava sentado a minha vez de ser examinado pelo grande mestre que foi Nelson Chaves, enquanto um colega de turma respondia às questões. O professor, com aquele jeitão manso de ser, indagou: “Meu filho! Qual a importância dos hormônios?”. E o colega, sem mais delongas: “Mestre! Se eu for dizer da importância dos hormônios, por ser apenas um estudante de medicina e por isso mesmo um humilde aprendiz, estarei desfazendo de substâncias tão importantes para o corpo humano!”. Nelson Chaves, sem perder a fleuma, foi taxativo: “Você não sabe de nada! Vou lhe fazer uma pergunta de anatomia! Como se chama uma artéria que nasce no coração, desce pelo tórax, entra no abdômen e se divide em duas?”. Ora, amigo leitor, é clara a resposta – a aorta –, mas o interlocutor de ocasião do mestre Chaves ignorava o maior de todos os vasos, respondendo na lata: “Coronárias!”. E o professor: “Zero, meu filho! Volte na segunda época!”. Quando fiz os exames de Patologia, o meu ilustre professor, de quem me tornei amigo depois, Bezerra Coutinho; mestre de várias gerações, um homem de uma inteligência fulgurante e de uma cultura invejável, mandou que tirasse o ponto para discorrer sobre um tema. Tirei: “Sistema Rh.” Quase me levanto da cadeira e grito, como fazem hoje as chamadas torcidas organizadas, pois tinha lido na véspera e estava com o assunto na ponta da língua. Estudara a noite inteira e tinha ido para faculdade sem dormir. Expus o que sabia e aguardei a resposta. O mestre, do alto de seu saber, disse: “O senhor acaba de inventar um novo Sistema Rh!”. Professor, disse, quase em súplica, estudei a noite toda e li o assunto por inteiro. Deixe-me dizer outra vez? Deixou e eu repeti a minha lengalenga. Não se conteve e me indagou em que livro tinha estudado. Ora, lera em livro volumoso, muito usado pela estudantada, o de Otto Bier, como lhe expliquei. Não me livrei, porém, do chega: “É um compendiozinho!” Não era! Mas...

Quando fiz os exames de Patologia, o meu ilustre professor, de quem me tornei amigo depois, Bezerra Coutinho; mestre de várias gerações, um homem de uma inteligência fulgurante e de uma cultura invejável, mandou que tirasse o ponto para discorrer sobre um tema. Tirei: “Sistema Rh.” Quase me levanto da cadeira e grito, como fazem hoje as chamadas torcidas organizadas, pois tinha lido na véspera e estava com o assunto na ponta da língua. Estudara a noite inteira e tinha ido para faculdade sem dormir. Expus o que sabia e aguardei a resposta. O mestre, do alto de seu saber, disse: “O senhor acaba de inventar um novo Sistema Rh!”. Professor, disse, quase em súplica, estudei a noite toda e li o assunto por inteiro. Deixe-me dizer outra vez? Deixou e eu repeti a minha lengalenga. Não se conteve e me indagou em que livro tinha estudado. Ora, lera em livro volumoso, muito usado pela estudantada, o de Otto Bier, como lhe expliquei. Não me livrei, porém, do chega: “É um compendiozinho!” Não era! Mas... Prova complicada foi aquela da biofísica. Estudamos mais uma noite – eu e Jia –, de tantas que passamos em claro e fomos à luta. O professor catedrático era brincalhão e levava as coisas todas na graça e o seu filho, o assistente mais importante, fechadão, às vezes ríspido ou pelo menos áspero. Sentei-me com o pai e o Jia com o trombudo do filho. Só faltava o Espírito Santo. O velho, virando-se para mim, indagou: “O senhor vai ser padre ou maestro?”. Ora, não tinha nada a ver, eu estudava medicina e portanto não tinha vocação alguma para o sacerdócio e muito menos para músico. Mas, como era prudente responder, o fiz da forma mais suave e agradável possível: “Penso em ser padre e maestro.”. Sendo assim, de pronto, recitou o começo da Missa: “Introibo ad altare Dei.”. Eu, que tinha sido acólito no Colégio Nóbrega, não hesitei e completei: “Ad deum qui laetificat juventutem meam”. E em seguida perguntou as notas musicais da pauta. Eu tinha estudado piano e disso também sabia: “Mi,Sol,Si,Ré,Fá e Fá,Lá,Dó,Mi”. O homem quase voa de satisfação e gozo, razão para que a nota fosse 10, com distinção e louvor. Enquanto isso o Jia se enrolava com a bomba atômica e saia condenado à segunda época. Valha-me Deus!

Prova complicada foi aquela da biofísica. Estudamos mais uma noite – eu e Jia –, de tantas que passamos em claro e fomos à luta. O professor catedrático era brincalhão e levava as coisas todas na graça e o seu filho, o assistente mais importante, fechadão, às vezes ríspido ou pelo menos áspero. Sentei-me com o pai e o Jia com o trombudo do filho. Só faltava o Espírito Santo. O velho, virando-se para mim, indagou: “O senhor vai ser padre ou maestro?”. Ora, não tinha nada a ver, eu estudava medicina e portanto não tinha vocação alguma para o sacerdócio e muito menos para músico. Mas, como era prudente responder, o fiz da forma mais suave e agradável possível: “Penso em ser padre e maestro.”. Sendo assim, de pronto, recitou o começo da Missa: “Introibo ad altare Dei.”. Eu, que tinha sido acólito no Colégio Nóbrega, não hesitei e completei: “Ad deum qui laetificat juventutem meam”. E em seguida perguntou as notas musicais da pauta. Eu tinha estudado piano e disso também sabia: “Mi,Sol,Si,Ré,Fá e Fá,Lá,Dó,Mi”. O homem quase voa de satisfação e gozo, razão para que a nota fosse 10, com distinção e louvor. Enquanto isso o Jia se enrolava com a bomba atômica e saia condenado à segunda época. Valha-me Deus! Por fim, a prova de ortopedia e traumatologia. O professor era, também, uma ilustre figura no Recife, homem respeitado como cirurgião e bom ortopedista, convocado para os casos mais graves. Sentei, tirei o ponto e aguardei a primeira pergunta: “Meu caro! Você vem de carro e passa na Encruzilhada (um bairro da cidade), onde há uma pessoa estirada na rua, vítima de um acidente de automóvel. Que providência o senhor toma?”. “Ora, professor, não posso fazer diferente, ligo e lhe chamo. Numa cidade com o médico de seu porte, ninguém poderia tomar iniciativa diferente!”. Ele gostou, sorriu pelo canto da boca, e deu nota 10.

Por fim, a prova de ortopedia e traumatologia. O professor era, também, uma ilustre figura no Recife, homem respeitado como cirurgião e bom ortopedista, convocado para os casos mais graves. Sentei, tirei o ponto e aguardei a primeira pergunta: “Meu caro! Você vem de carro e passa na Encruzilhada (um bairro da cidade), onde há uma pessoa estirada na rua, vítima de um acidente de automóvel. Que providência o senhor toma?”. “Ora, professor, não posso fazer diferente, ligo e lhe chamo. Numa cidade com o médico de seu porte, ninguém poderia tomar iniciativa diferente!”. Ele gostou, sorriu pelo canto da boca, e deu nota 10.E os meus colegas nunca hesitaram com as respostas também. Fizeram parecido, mas fizeram!

Ofereço esta crônica, nascida de minhas lembranças e de minhas vivências, ao Prof. Aluisio Bezerra Coutinho, o sábio de meu curso, como homenagem pelo centenário que se comemora. Desejando comentar, não se deixe levar pela indecisão, escreva no espaço mesmo do Blog ou para pereira@elogica.com.br ou ainda para pereira.gj@gmail.com

Desde os anos sessenta, no século passado ainda, que lido com os japoneses. Foi ai que a Universidade fez o primeiro convênio com a agência de fomento do país nipônico. Recebeu-se muito em equipamentos e em material de consumo, as pesquisas ganharam corpo e até um veículo (jeep) foi enviado ao Recife, para colaborar nas investigações com as chamadas – mal chamadas – Doenças Tropicais. Brasileiros iam a Tóquio e japoneses vinham à Capital pernambucana. Foi um tempo de intercâmbio saudável e até os profissionais do ensino daqui passaram a conviver melhor. Pena que alguns já se encantaram no infinito das coisas. Foi nessa ocasião que um colega da instituição, numa das festas na representação diplomática, criou a organização não governamental – a primeira do Brasil –, intitulada MO. Logo assumiu a presidência. Significava Maridos Oprimidos. Éramos todos, segundo ele!

Desde os anos sessenta, no século passado ainda, que lido com os japoneses. Foi ai que a Universidade fez o primeiro convênio com a agência de fomento do país nipônico. Recebeu-se muito em equipamentos e em material de consumo, as pesquisas ganharam corpo e até um veículo (jeep) foi enviado ao Recife, para colaborar nas investigações com as chamadas – mal chamadas – Doenças Tropicais. Brasileiros iam a Tóquio e japoneses vinham à Capital pernambucana. Foi um tempo de intercâmbio saudável e até os profissionais do ensino daqui passaram a conviver melhor. Pena que alguns já se encantaram no infinito das coisas. Foi nessa ocasião que um colega da instituição, numa das festas na representação diplomática, criou a organização não governamental – a primeira do Brasil –, intitulada MO. Logo assumiu a presidência. Significava Maridos Oprimidos. Éramos todos, segundo ele!